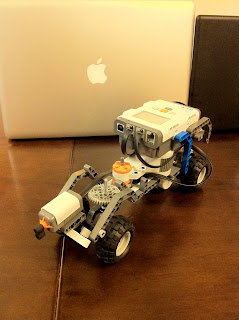

LEGO Mindstorm NXT・オリジナル・トレーラーカー

何年かぶりのマインドストームです。息子と話し合ってテーマはトレーラーに決定。牽引車部分はボクが作ります。 あまりに久しぶりでなにをどうはじめていいかわかりませんでしたが、なんとかハードウェア側は完成。 トレーラー牽引車部分。時間の都合でボディーは作っていません。重くなるし。 牽引車先頭部分のバンパー。タッチセンサーを入力系統4に接続して、障害物に当たると転回するルーチンを組む予定。 前操舵輪のメカニズム。モーターBを15度ずつ動かして、200%のギアで操舵します。 今回のテーマはトレーラーの連結部分をつかって最小回転範囲を小さくすることです。 後ろの駆動輪。ギア比をかえてそれなりのスピードを目指します。 息子作の荷台車。デュプロです。 荷台車と牽引車の連結部分。テクニック系パーツを教育用ディプロのねじ穴に差し込んでいます。マインドストームとデュプロの組み合わせは珍しいはず。 合体したところ。ハードウェア側は完成。 ところがNXTソフトウェアが立ち上がらない。 しらべるとsnow leopardで起動するにはパッチが必要だそうです。 さっそくマインドストームウェブサイトからパッチをダウンロード。 同梱の解説書読むと、なんとターミナルでコマンド打ってルビープログラムを起動させるらしいです。おもちゃのためのパッチとは思えない。 しかしRubyなんですね。すごいなー、Ruby。 Mindstorm NXT のパッチプログラムDL画面 Rubyによるローカルファイル処理のプログラム ところがそれでも動きません。 よくよく調べるとこのパッチはNXT2.0用のパッチのようで、ボクのNXTは1.0でした。 1.0から2.0へ無料でアップデートする方法はないのでしょうか。あるいはNXT1系をsnow leopardで動かすことはできないのでしょうか。なければこのトレーラーは永遠に動かないのですが・・・。 というか、永遠にマインドストームの組み込みソフトが作れない。NXT2.0(32,745円)を買えということでしょうか? 買っていいのでしょうか? いいわけないよね。 どうしよう・・・?