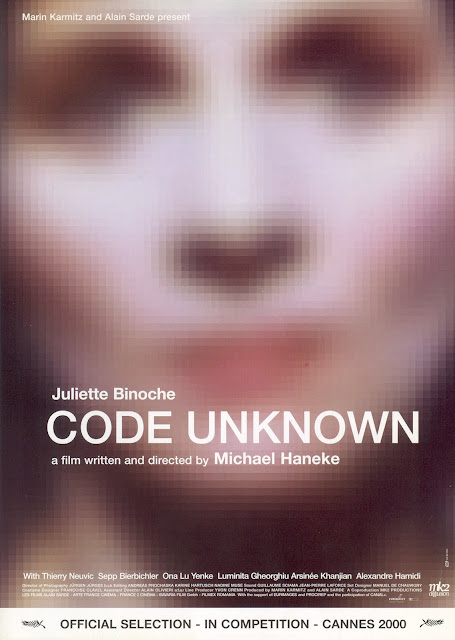

『コード・アンノウン』ハネケ

ミヒャエル・ハネケ監督6作目の劇場映画。『カフカの城』のつぎ、『ピアニスト』の前に撮られた映画。なるほど、ぶつ切りの映像と被写体を横から追うワンカットカメラは『カフカの城』のようだし、フランスに移ってから極端に美しくなるハネケの映像美は『ピアニスト』のようでもある。群像劇としては、『71フラグメンツ』にもたいへんよく似ている。違うところは『71フラグメンツ』が殺人という事件が最終的に群像のなかの人々を結びつけるのにたいして、こちらは最終的な事件や事故はほとんどなにもおこらない。だから群像劇はすれちがったままはじまり、すれちがったまま終わる。「すれちがい」というか、「無理解」というか、「コミュニケーションの不在」というか、なんしか人間の「わかりあえなさ」を痛いほど描きだしてくれる。ハネケなので、もちろん容赦なく。 冒頭、聾唖の子どもたちがクイズをしている。ジェスチャーだけでそれがなにを意味しているかを当てるのである。孤独、隠れ家、ギャング、やましさ、悲しみ、刑務所、と子どもたちは手話で答えるが、すべてちがっている。言葉を話すものであれば、それはつたえられたのであろうか。まるで回答のように、「コード・アンノウン」とタイトルが表示される。 ジュリエット・ビノッシュ演じるアンヌ(ハネケの法則にしたがって女主人公の名はアンヌかアンと決まっている)は、アパートの前で恋人ジョルジュ(同法則によりジョルジュ)の弟ジャンとあう。ジャンは父とケンカし農家である実家から家出してきたという。女優の仕事でいそがしいアンヌは「私の解決できる問題じゃないわ」といい、アパートの鍵と暗証番号をおしえておいかえす。アンヌの諫めるような態度にジャンはふてくされ、もらったパンの包み紙を物乞いの女になげつける。たまたまそれをみたマリからの移民二世のアマドゥは「彼女を侮辱した。あやまれ」とつめよる。かたくなに逃げようとするジャンともみ合いになり、もどってきたアンヌが制止するのもきかず、やがて警察がよばれる。 この、なにげないどこにでもあるような事件に関連する4人の登場人物たちの生活が、この事件から枝分かれして物語がすすむことになる。 まず第一に、アンヌとジョルジュの同棲生活。 第二に、ジャンと父との農場での生活。 第三に、マリからの移民アマドゥの家族の生活。