人称の問題をどうするか? 語り手の位相と神の視点 『若い小説家に宛てた手紙』『わたしの名は紅』

小説を書くとき、テーマの次に決定しなければならない重要な問題のひとつに人称というものがある。「わたし」でいくのか、「彼」でいくのか。三人称であるならそれは誰なのか。あるいは「わたし」が主人公でなければならない理由がない以上、「わたし」とはだれなのか。

今年度のノーベル文学賞を受賞したマリオ・バルガス=リョサは「若き小説家へ宛てた手紙」の中でこの問題を「空間的視点」と名付けた上で、以下のように整理している。

(b) 文法の三人称を使った場合、語り手は全知全能の存在になり、物語の中で事件が生起する空間とは別の、独立した空間に身を置いています。

(c) 文法の二人称「君」を用いた場合、語り手はその背後に隠れて曖昧な存在になります。物語空間の外側にいて、フィクションの中で事件を起こさせる全知全能の語り手の声になることもあれば、物語に巻き込まれたものの、小心さ、用心深さ、分裂症、あるいは単なる気まぐれで自己分裂を起こし、読者に語りかけると同時に自分自身にも語りかける語り手の声という可能性もあります。

その上で空間的視点の移動として、セルバンテス「ドン・キホーテ」とメルヴィル「白鯨」をあげる。「ドン・キホーテ」では有名な冒頭「その名前を思い出したくもないラ・マンチャのある場所に・・・」を引いて、この部分では「私」であった視点が、物語が進むにつれて全知に近い「神のライバル」の視点に移動する、と書く。また「白鯨」では語り手であるイシュマエルを奇跡的に最後まで生き残らせることで、残された手記と絶望的な殺戮の両方に矛盾がないようにしているが、そのことを告げるあとがきはイシュマエルではなく全知の語り手の視点に移動していると書く。その他にフォークナー「死の床に横たわりて」、フローベル「ボヴァリー夫人」などの例をあげる。

語り手がだれかは重要な問題ではないと言えたのは、ロマン主義文学の時代までのことである。近代、とくに20世紀後半からはむしろその部分をどう克服していくかが文学の重要なテーマとなり、ときには小説のテーマよりもこの問題を乗り越える技法そのものが重要になる場合もあった。

21世紀の今でも、この部分の問題を作者自身が曖昧にしたまま書き始めてしまった小説をよくみかける。曖昧にすると、自然と三人称の全知の語り手となる。全知だから登場人物の心の中も知っているし、未来もわかっているし、なにより結末を知っているからそのためにどんなことでも読者に伝えることができる。登場人物の寝ている枕元にやってくる殺人者のその顔立ちを、寝ている当の本人には知られず読者だけに伝えることもできるのだ。そこまでの権力を持ちながら、どう伝えるかを曖昧にしたまま語り続けることは、読者に対して一方的にストーリーを流し込んでいるのとおなじことだ。もっとも容易に使用できる全知話者の視点は、しかしその権力と全知能ゆえもっとも横暴な作家を育てやすい技法でもあるのだ。

犯人捜しのミステリーならいざしらず、だから文学ではそのことを問題視し、どうすれば横暴な権力者の立場にならずに、しかし物語をスムースに展開していけるかに苦心したのだ。

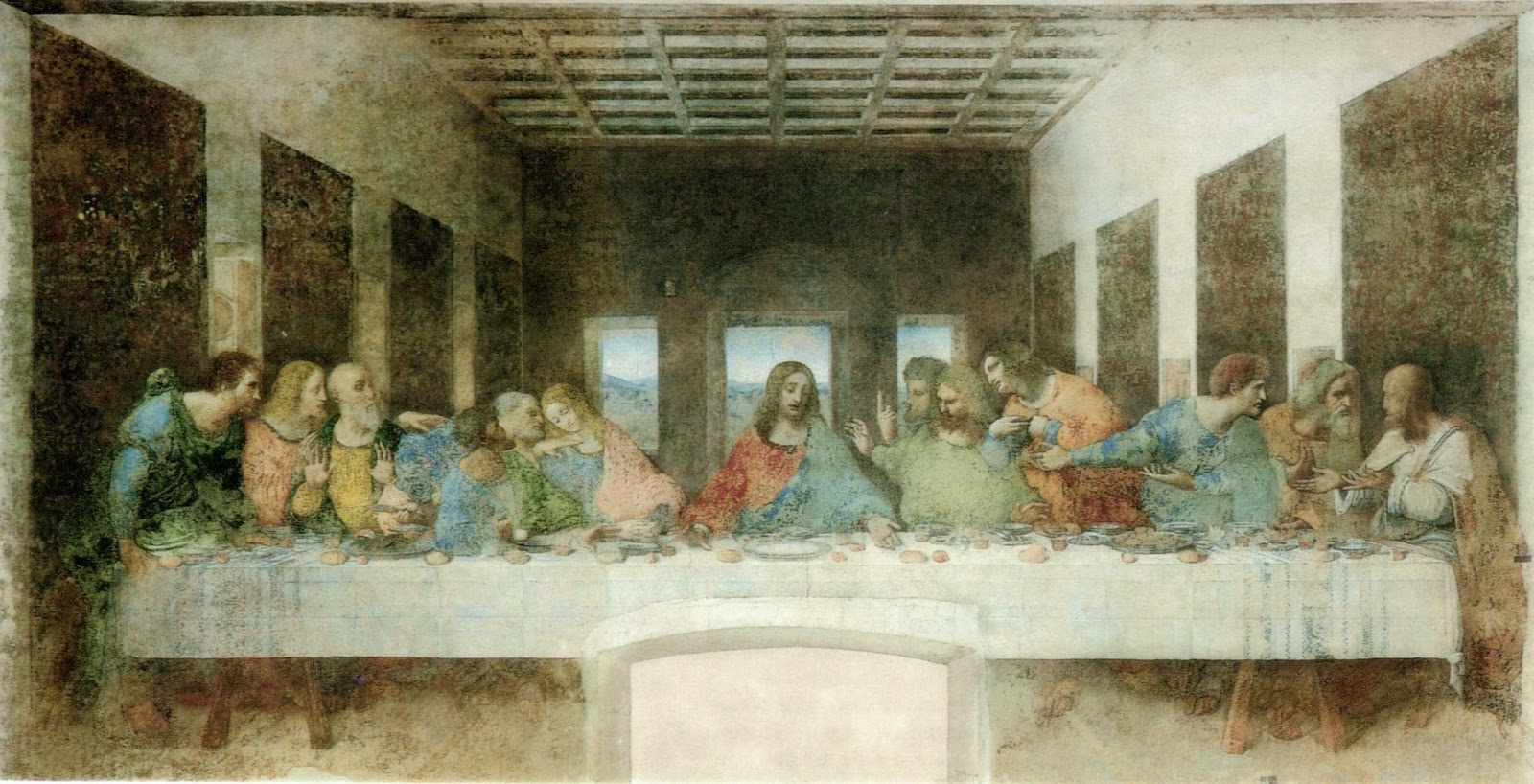

ドストエフスキーは「全知の語り手」から「全」を抜いてしまうことでこの問題を片付けた。バルガス=リョサは空間的視点と呼んだが、ドストエフスキーの三人称を語る空間的視点は、物語そのものの空間とほぼ同位相をなしている。距離でたとえると同時代のトルストイが天に浮かぶ雲の上から登場人物を眺めているのに対して、ドストエフスキーは登場人物のすぐ背後に立って、あるいは窓の外から室内を眺めている程度の、幽霊のような距離を保っている。舞台が変わるとその幽霊は一瞬にして何千キロも移動する能力を持つが、登場人物の心理は唇の動きや表情から推測しているにすぎず、同時並行的におこる出来事の両方を知ることもできず、基本的に主人公の背後にぴったりと寄り添うばかりで、およそ全知とは言いがたい。だからある種の小説に感じる卑怯さがない。ラスコーリニコフやスタブローギンが話し行動し、ロシアの貧しい食堂で議論するのを空いた椅子に腰掛けて聞いている状態である。登場人物と三人称の語り手が近いということは、ここでは読者と登場人物が近いということになっているのだ。

さきほど「ミステリーならいざしらず」と書いたが、イアン・フレミングはヴィクトル・ユゴーのような、語り手と作者が同位相であることを臆面もなく書いてしまう勇気あるスタイルを選んだ。尾行中の相手がレストランで白身の魚と赤ワインを注文するのを見たジェームス・ボンドは、半ば嘲笑するように「ただものじゃぁないな」と思う。そこへ語り手、あきらかに著者であるイアン・フレミングが出てきてジェームス・ボンドの浅学をいさめるのだ。魚料理だからといって白ワインでないといけないという理由はないし、赤ワインはどんな料理にも問題なく合うのだ、と。ユゴーの場合はもっと過激で存在感のある語り手である。自分の歴史解釈、政治への関心、彼独自の倫理観、これまでに経験した昔話などが、ジャンバルジャンの悲劇と人間的再生の物語の合間をついてしょっちゅう顔を出す。むしろ「レ・ミゼラブル」は、ユゴーの言いたいことを言うための小説ではないのかといぶかるほどで、このことについてはバルガス=リョサも「自己顕示癖と自画自賛の壮大なスペクタクル」と言っている。

逆に徹底的に合理的説明のできる語り手を作り上げた作家もいる。ウンベルト・エーコは「薔薇の名前」でそもそもこの物語がどこからきてどうして本になったのかを、冒頭でことこまかく説明している。1967年に旅先でのささいな偶然で手元に残ることになってしまった、メルクの手記を自分でイタリア語訳したものがその物語の大元である。しかしそれも1842年にラ・パルス修道院から発行された修道院長ヴァレが編纂したものであって、そもそもヴァレは1600年代のベネディクト会の碩学が14世紀の手記を忠実に復元した写本をもとにしてるのだ。その14世紀の手記を書いたと思われるのがメルクのアソドとよばれる司祭だが、彼は主人公バスカヴィルのウィリアムの弟子であり、語り手の視点は徹底的にアソドの空間から離れず、アソドの知らないことはだれも知らず、アソドと別行動している間のことは主人公でさえ読者は知らされない。ここでは曖昧な視点は一切ない。徹底的にアソドの視点に立つことで読者は作者の横暴さも意地悪さも、ストーリーを読者に流し込もうとする権力者の強引もいっさい感じることなく物語に集中できる。

語り手の視点を変える技法は、バルガス=リョサがセルバンテスとメルヴィルでたとえた。しかしそれも現代ではさらに高度な技法が要求される。その技法にある一定の解を出してしまったのがオルハン・パムクの「わたしの名は紅」である。

「わたしの名は紅」は16世紀のトルコが舞台で、イスラム歴で1000年をむかえる1592年を翌年にひかえた9日間の物語である。1000年を記念して時のスルタン、ムラト三世は細密画の祝賀本を元高官のエニシテにつくらせるが、しかし細密画工房で殺人事件がおこってしまう。基本は謎解きのプロットを主軸にして中世の閉塞した文化や歴史を描くのは「薔薇の名前」とおなじである。中東からアジア、ヨーロッパに広がる細密画を中心とした文化伝播と衝突のテーマが非常に興味深いが、ここでは空間的視点に話を絞ろう。

主人公と呼べる人物は登場するのだが、59にわけられた章すべての語り手がここでは変化する。「わたしの名はカラ」、「わたしの名はエステル」、「人はわたしを"蝶"とよぶ」などとそれぞれの語り手のもつ視点で物語りがすすめられる。だからひとつの殺人事件でもみる位相によって意味がかわる。なかには死自体が物語を語る「わたしの名は死」や、殺人犯が名乗らぬまま犯行とその思想を語る「人殺しとよぶだろう、俺のことを」や、「わたしは金貨」「わたしは馬」といった人間以外が語る章もあることで、全体の雰囲気が怪しく幻想的で、どこか暗い雰囲気をまとう。気づいた人もいただろうが、これは芥川龍之介の「藪の中」の影響ではないかと推測できなくもない。どちらにしても「藪の中」と同じくことなった立場からおなじ事件や芸術を見ることで、読者は読者なりの真実を見ることになる。そのための技法上の「語り手の移動」は、だからこの小説において技法だけのものではなくなっている。そもそも技法とテーマを分化して考えることはできないのだが、「わたしの名は紅」は、そのことを強く思い出させる小説である。ノーベル文学賞も不思議ではない。バルガス=リョサの受賞も不思議ではないが。

(敬称略)

(敬称略)